1、团队简介

韦伟峰教授宽温域高比能固态电池团队,本团队紧密围绕国家、国防和行业重大需求,针对宽温域高比能固态电池开发及应用的关键技术瓶颈,在高比能正极材料、固态电解质、高性能复合隔膜、金属负极等方面展开产学研用协同攻关研究。共有3名教师,其中正高2人,副高1人;国家“万人计划”领军人才1人,“中国科协青年人才托举工程”1人。目前,承担了国家重点研发计划课题、装备发展部/军科委/国防科工局等、国家自然科学基金等重要科研项目10余项。近年来在Advanced Materials、Angewandte Chemie International Edition等高水平学术期刊发表论文100余篇。学生毕业去向为北京大学、北京航空航天大学等知名高校,华为、宁德时代等知名企业。相关技术成果孵化了广东聚圣科技有限公司等高新技术企业。

2、团队负责人

韦伟峰,博士,研究员,国家“万人计划”科技创新领军人才;中组部海外高层次青年人才计划;教育部“新世纪优秀人才”;英国皇家化学会会士(Fellow of RSC)、国际先进材料协会会士(IAAM Fellow)。主持了国家重点研发计划、国家自然科学基金等科研项目10余项;在Chem. Soc. Rev., Adv. Mater.,Adv. Funct. Mater.等发表学术论文200余篇,总被引15000余次;授权发明专利50多项;技术成果转化7830万元;获中国有色金属协会技术发明一等奖(2022)、二等奖(2023),教育部自然科学二等奖(2017),湖南省科学技术创新团队奖(2020),中国产学研合作创新奖(2023)。2020-2023年连续3次被评为省创新创业优秀指导老师

3、团队教师

周亮君,博士,研究员,中科院院长优秀奖获得者。研究方向为新型储能材料与器件,主要关注宽温域锂/钠电池及功能化隔膜;近5年主持国家级项目4项、长沙市自科基金1项、国家重点实验室自主课题2项、校企联合开发项目1项;获2023年度中国有色金属工业科学技术奖二等奖(排第二);指导本科生获中南大学创新创业优秀项目和“创响中国”中南大学站“优秀论文奖”;以第一作者/通讯作者在Advanced Functional Materials、Acta Materialia等期刊上发表论文35篇,H-index 37;申请国家发明专利13项,已授权6项;出版专著1本(排2);任Rare Metals、Advanced Powder Materials、Journal of Central South University等期刊青年编委、《粉末材料科学与工程》特聘编委。

张春晓,博士,特聘副研究员,湖南省电池行业协会固态电池分会副秘书长,主要从事新能源材料与器件的研究,重点关注高比能锂/钠电池关键材料设计。主持国家自然科学基金、中国博士后科学基金、湖南省自科基金和企业横向等。发表SCI论文30余篇,其中以第一/通讯作者在Adv. Mater.、Acta Mater.、Adv. Energy Mater.、Adv. Funct. Mater等国际权威期刊发表SCI论文20余篇,申请国家发明专利20余项,授权7项,作为主要完成人参与两项团队成果转化项目,担任Advanced Powder Materials、Battery Energy等期刊青年编委。获得中国有色金属工业科学技术奖、中国有色金属学会优秀博士学位论文、湖南省优秀大学生党员等称号。

4、团队主要研究方向

(1)固态电池材料及器件

针对有机电解液易引起发热、着火和爆炸等安全隐患,提出了原位聚合反应实现对有机电解液的界面限域新理念和阴离子锚定功能化接枝新方法,设计合成了一系列具有三维交联网络结构的聚酰胺基、聚亚胺基、聚醚基等聚合物材料,逐级实现了高效稳定的5 Ah、20 Ah、40 Ah高电压三元锂金属电池单体容量放大,所开发的“复合电解质材料与固态电池技术”已经完成成果转化。

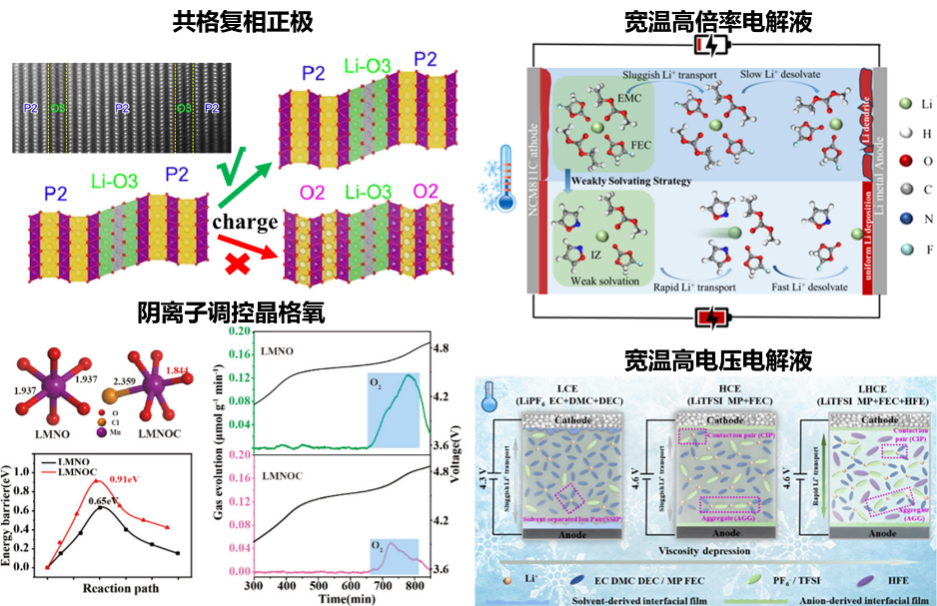

(2)宽温域电池材料与器件

针对正极材料低温离子扩散动力学差、高温稳定性差、高电压不可逆相变及电解液低温离子电导率低、脱溶剂化慢、高温副反应多等问题,通过内应力调节构筑共格复相结构、阴离子调控、多元协同、竞争性配位等方法,提升正极材料结构稳定性、优化电解液溶剂化结构、构筑快离子传输通道的策略,突破-60℃~80℃的宽温域高性能电池材料与器件。

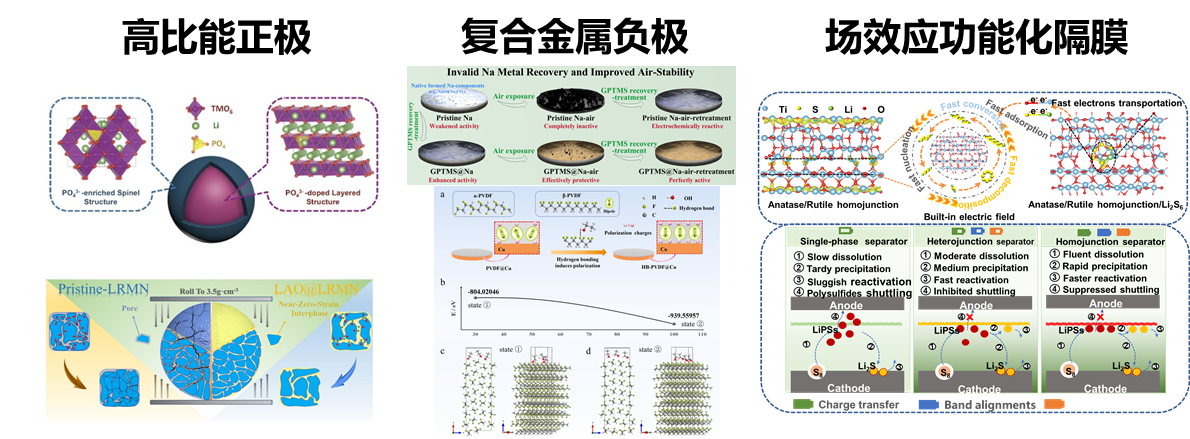

(3)高比能电池材料与器件

围绕高能量密度的迫切需求,基于复相共格结构构筑、表面化学激活、人工界面构筑、场效应耦合等策略,在正极材料、金属负极及隔膜等方面展开系统研究,实现了高比能正极材料高界面稳定性、金属负极高稳定性、功能化隔膜高可靠性等,其中富锂锰基正极材料已经实现了成果转化应用。

(4)场效应界面层设计与应用

针对电池在宽温循环过程中的界面稳定性差、动力学性能差等问题,设计了系列有机PVDF基、无机弛豫铁电BTO基复合界面层,通过铁电界面层诱导的内建电场实现了对阴离子迁移与分解的有效控制,并加速了锂离子迁移,从而实现了电池的宽温稳定性。